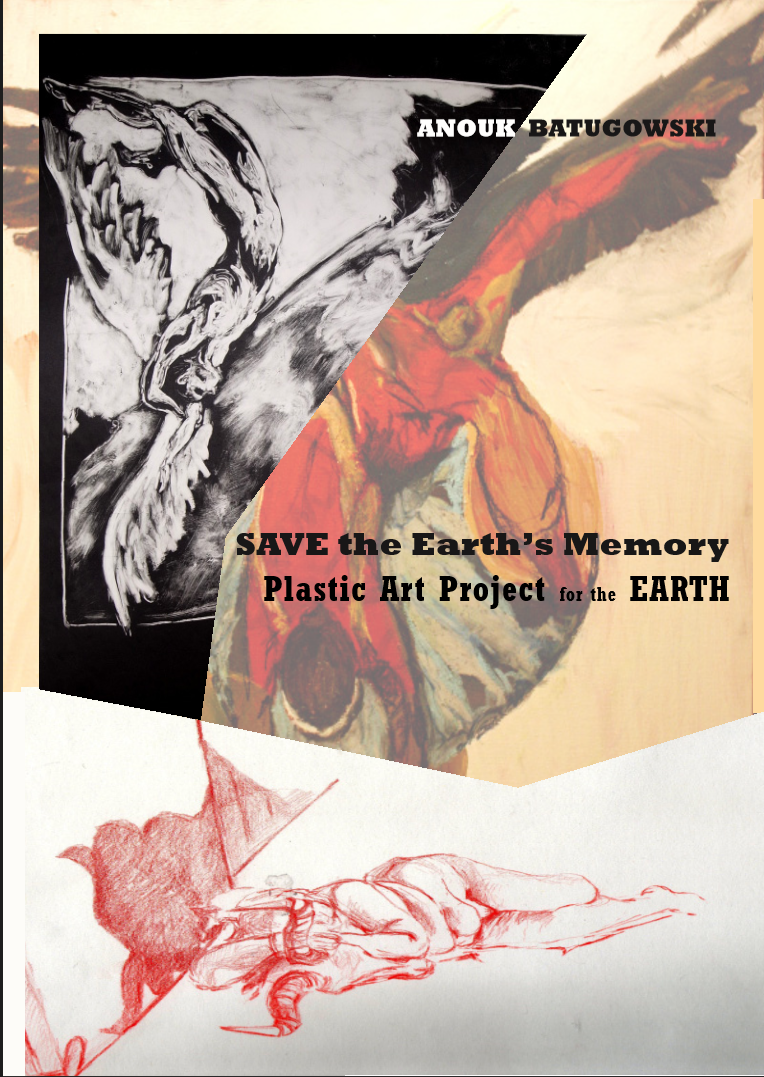

Photos – Documentation

Pourquoi l’art?

L’intérêt de l’art ne se trouve pas seulement dans son esthétique, mais également dans cette double fonction qu’il remplit : c’est une expression d’un idéal de beauté correspondant à un type de civilisation déterminée (que l’historien de l’art classifie), mais également (et ce, particulièrement depuis les XIXème-XXèmes siècles) le reflet d’une réflexion personnelle propre à l’artiste qui vit souvent en marge de la société. Les artistes trouvent difficilement un statut social leur correspondant, mais une société n’en serait pas une si elle ne pouvait présenter son panel d’œuvres et de courants artistiques la caractérisant.

L’artiste se trouve donc généralement au cœur du duel entre l’intégration et l’exclusion.

Tout en gardant bien loin le mythe de l’artiste fou. Ce n’est pas parce qu’une personne porte un traumatisme enfantin et fraude avec sa psyché qu’il sera plus apte à la création d’œuvres d’art. Au contraire, bien que souvent en marge, la démarche artistique répond aux normes de la société dont elle est issue.

Mais l’art a le pouvoir de répondre présent là où les mots et la compréhension font défaut. En cela, il est un outil (ou un pont) permettant le trait d’union entre les perceptions intelligibles et celles qui se sont noyées dans leurs dérives. Et ce, tant pour ceux qui progressent en accord avec les normes de la société que pour ceux qui s’en sont retrouvés exclus suite à une défaillance mentale.

Les Couleurs

La couleur est une longueur d’onde (comme le son de radio) que lit l’œil. Tout comme le prisme lit les couleurs de l’arc-en-ciel, nous pouvons voir la couleur que grâce à l’atmosphère qui entoure notre terre. C’est la raison pour laquelle le couché du soleil apparaît sur des tons rouges (inclinaison de la lumière du soleil dans un angle particulier qui passe à travers l’atmosphère agissant comme un prisme). Si l’on sort de notre planète et allons dans l’espace, les couleurs n’existent plus.

L’œil « capte » ces ondes et envoie l’information au cerveau qui les traduit et lui donne l’apparence qu’on en a. Cela se fait donc dans un travail complexe. Ce qui explique la relativité de la perception que l’on peut en avoir. Lorsqu’on présente un turquoise (bleu-vert), certains verront dominer le bleu, tandis que d’autres y verront plus le vert (exemple des daltoniens). Cette différence de perception s’opère dans le travail du cerveau. En effet, ce dernier reçoit beaucoup d’information (5 sens) et se trouve obligé de les sélectionner pour s’y retrouver. Cette hiérarchisation se fait selon plusieurs facteurs : la sensibilité de l’individu (qui dépend de son vécu, selon sa psychologie personnelle ; de ses capacité physiques, selon des déficiences ou perfections de ses sens ; du cadre social et de la société où il a été structuré) et de l’intérêt du moment. La sensation physique est généralement de courte durée, elle disparaît lorsque l’œil se détache de la couleur, certaines images laissent des traces plus indélébiles (exemple du citron jaune qui est une image forte ou du soleil qui peut blesser à jamais l’œil).

Historique de la perception des couleurs

La perception symbolique des couleurs dépende d’une société à une autre et réponde à une construction culturelle complexe. Ce qui fait qu’une même couleur peut avoir une signification différente en fonction de la civilisation qui en parle : par exemple, bien que nous ayons aujourd’hui l’habitude d’associer le noir au deuil, en Asie, c’est plus souvent le blanc qui est associé à cet effet. Ou encore, si nous savons aujourd’hui que le vert est entre le jaune et le bleu, cela n’avait aucun sens pour l’homme du Moyen-Age pour qui le vert était une couleur médiane entre le blanc, noir et rouge. Il semblerait que l’homme médiéval ne voyait dans l’arc-en-ciel que trois couleurs : le rouge, le jaune et le sombre. Pourtant, nos yeux sont biologiquement les mêmes et l’arc-en-ciel est toujours le même.

Les couleurs ont été exploitées par les hommes depuis la préhistoire. Et ce dans une utilité magique, pour marquer des rituels et cérémonies de mort dans les grottes ou sur certains corps. L’homme découvrait alors les pigments qu’il avait à sa disposition. Dans l’Antiquité occidentale, certaines normes ont été instaurées pour chaque groupe social et les circonstances : le rouge était la couleur de l’armée et des guerriers, mais ne pouvait être porté dans l’enceinte de la ville de Rome en période de paix. Les traditions se sont perpétuées au Moyen-Age ou les coloris des blasons familiaux étaient codifiés. A la fin du XIIIème siècle, des lois écrites ont imposé le port de certaines couleurs selon la catégorie sociale : le rouge et les couleurs vives étaient réservés aux riches, tandis que les noir et brun étaient associés au monde des paysans et à la magie populaire. Les couleurs médiévales étaient importantes, du fait de l’analphabétisme de la majorité de la population. Elles étaient présentent partout : vêtements, vitraux,… et avaient leur signification propre. Même si certaines symboliques ont changé du tout au tout avec le temps, des habitudes visuelles sont restées ancrées dans la perception.

L’expansion commerciale a fait apparaître de nouvelles couleurs, plus denses et plus riches, principalement dans le rouge (bois de Brésil, garance en teinture,…). Ce qui a impliqué l’imposition de certaines couleurs par les mécènes. Les peintres choisissaient les pigments en fonction de leur évocation symbolique et du prix décidé par le mécène. A la différence des artistes contemporains qui sont plus libres dans le choix du coloris. Aux XVème- XVIème siècles, la peinture à l’huile est apparue. Ce qui a permis de meilleurs mélanges entre les couleurs. C’est à ce moment qu’un dialogue entre les couleurs chaudes et froides a été développé sur les peintures.

L’ère industrielle a amené de grands changements dans le rapport à la couleur. Les pigments longtemps considérés comme nobles ont perdu leur statut face à l’exploitation chimique qui créait de nouvelles couleurs plus prisées. Ces couleurs de synthèse sont généralement plus faciles à utiliser, mais sont moins résistantes aux aléas du temps.

L’apparition de la photographie (qui reproduit avec exactitude le réel) a amené une plus grande liberté pour les arts plastiques. Les peintres impressionnistes ont commencé le « détournement de la couleur ». Et, avec l’abstraction, la couleur devient un thème en lui-même dans le tableau.

La perception de la couleur a alors acquis une valeur plus personnelle et la considération du vécu psychologique a été de plus en plus prise en compte. Par exemple, si une personne a vu, dans son enfance, un clown rouge et vert le faisant rire, ou l’effrayant, ce souvenir restera associé à ces couleurs lorsqu’il les verra. De la même manière que le chien Pavlov qui a associé le son de la cloche à la nourriture par le conditionnement de son maître. Celui-ci avait pris l’habitude d’annoncer le repas de son chien par le tintement d’une cloche, de sorte qu’au bout d’un moment, l’animal bavait au son, même s’il n’y avait aucune nourriture qui l’attendait. Il existe certains « tests psychologiques » qui interprètent une personnalité en fonction du rapport à la couleur selon des critères sociaux ou personnels.

La symbolique des couleurs

L’ère du noir et blanc a commencé XIXe siècle, lorsque l’imprimerie moderne a pris le relais des manuscrits et leurs enluminures.

Avant d’acquérir leur statut particulier de non couleurs, le noir et le blanc étaient considérées au même titre que les autres. C’est en 1667 et la décomposition de la lumière blanche et l’apparition de la palette de l’arc-en-ciel à travers le prisme démontré par Isaac Newton que la perception scientifique des couleurs a évolué. Le rouge, le bleu et le jaune ont été révélés comme les trois couleurs indécomposables, à la base de tous les autres mélanges.

Le blanc est associé depuis l’Antiquité à la pureté, l’innocence, la virginité, ceux dont le corps et l’esprit sont propres. Les étoffes blanches habillaient les servants des cultes ou les jeunes veuves, signifiant le vieillissement et le renoncement. En France, dès le XIIIe siècle et jusqu’au XVIe siècle, les reines veuves sont appelées les reines blanches.

Le noir qui est une absence de lumière a toujours eu une double signification : de début, comme matrice des origines et de fin, comme disparition et de mort. Le noir était aussi un signe d’humilité, d’une personne qui cache son identité, bon comme mauvais. Cette couleur était dévalorisée devant le rouge et prenait un caractère néfaste.

Le rouge est la couleur par excellence, la couleur archétypale, une des premières couleurs. La symbolique du rouge est presque toujours associée à celle du sang et du feu. Il est donc bon et mauvais à la fois : à la fois la vie (associée au feu qui nourrit depuis la Préhistoire) et la mort (c’est la couleur des bourreaux et du feu qui brûlait les hérétiques sur le bûcher). C’est la couleur des guerriers, de l’amour et des passions, de manière positive ou négative : les empereurs romains, les rois européens et le Pape en était vêtu, les prostituées devaient porter un ruban rouge, signe de leur infamie et chevalier vêtu de cette couleur signifiait qu’il venait d’un autre monde, annonçant souvent une catastrophe. La qualité du rouge faisait souvent la différence dans sa signification noble ou parjure.

Dans l’Antiquité le bleu était peu utilisé et n’existait pas dans le vocabulaire latin. Le mot vient de la langue germanique et de l’arabe. Les archéologues du XIXème siècle avaient même été amenés à se demander si les Anciens voyaient cette couleur. L’absence du bleu se justifiait par sa connotation « barbare ». Cette couleur était bannie de la société, jusqu’au XIIe siècle, où ce devint une couleur appréciée. Le bleu a longtemps été associé au deuil, à la Vierge avec des valeurs de loyauté et de justice. Sa symbolique mauvaise l’associait à la bêtise et la bâtardise. La représentation de la mer en bleu ne date que du XVIIe siècle, auparavant elle était vue comme verte et grise. Aujourd’hui, elle est majoritairement considérée comme la couleur préférée.

A l’inverse, le jaune a connu beaucoup de considérations à ses débuts. Couleur des épis de blé, puis des premiers métaux (l’or et le bronze, devenus monnaie), le jaune est depuis des millénaires associé à la prospérité, l’abondance et la richesse. Par la suite, son acceptation a évolué et est devenue un sous-blanc. De la couleur du Christ et de la lumière divine, elle fut associée à Judas et tous les non chrétiens. Ce devint le symbole d’exclusion et Saint Louis en fit la couleur des juifs et musulmans au XIe siècle. Complètement « diabolisée », elle représentait la maladie et l’automne (dans le sens du déclin de la nature), associée au vert, elle exprimait la folie.

Avant le XII-XIIIème siècle, il n’y a aucune trace écrite sur la symbolique du vert, ce n’était alors qu’une couleur sombre, un noir particulier. Par après elle a acquis une double signification : de vie (associé au printemps et à la vigueur de la jeunesse, associée à un saint, elle symbolisait l’éternité), de sexualité, rébellion contre l’ordre et de débauches (les premiers diables étaient peints en vert). Peut-être parce qu’il a été longtemps la couleur la plus instable en teinturerie, son caractère était aléatoire, fugace et instable. Le vert est depuis toujours lié au hasard ou au sort, à la chance comme à la malchance. C’est aussi l’amour volage, la fougue, la jalousie. Mais dans tous les cas, le vert marque le désordre et est une couleur à part. Le vert peut attirer le malheur et c’est pour cela qu’on évitait de la porter (d’où sa rareté dans les vêtements et des armoiries médiévale, sauf dans l’empire germanique).

Le gris a longtemps été considéré comme un mélange de toutes les couleurs plutôt qu’un médium entre le blanc et noir. Ce n’était pas, comme de nos jours, une couleur triste, mais joyeuse, vivifiante puisque polychrome. Par son caractère polychrome il marquait l’alliance entre la lumière divine de la création et l’ombre du péché et de la mort.

A la guerre comme à la guerre

« De la bouillie ! De la bouillie ! Des cadavres ! »

Art. 458 du code pénal. Les médecins dépositaires des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents francs.[1]

La psychiatrie a fait la guerre. Des « névroses de guerre » sont apparues pendant la durée du conflit, surtout à partir de 1915. Mais ce n’était pas un fait inédit : déjà lors d’autres « guerres modernes », des spécialistes ont analysé le problème. Notamment lors des conflits sud-africain, hispano-américain, russo-japonais et transylvanien. En France, plus particulièrement, il y a eu beaucoup d’études sur les folies après la guerre de 1870-1871 contre l’Allemagne[2]. Mais, du fait de la durée plus courte, le nombre plus réduit de cas n’a pas interpellé les spécialistes comme l’a fait la guerre de 1914-1918. Ceci dit, cela poussa déjà à la création d’hôpitaux psychiatriques spécialisés, comme en Russie (Mandchourie). Ces folies étaient connues surtout lors des conflits navals. D’ailleurs, dans les manuels de brancardiers, un chapitre sur les commotions nerveuses, et même sur la neurasthénie, l’épilepsie était prévu[3]. C’est pourquoi, dès août 1914, ont été créées des sections psychiatriques pour les militaires[4] (en septembre 1915 pour l’Italie[5]). Certains de ces centres accompagnaient le traitement psychologique des patients de travaux manuels (travail du bois ou du fer, vannerie, agriculture), pour faciliter leur réadaptation. D’autres prenaient ces centres comme de véritables laboratoires de psychologie expérimentale où des tests variés étaient appliqués : on y utilisait des machines comme les dynamomètres, sphygmomètres, l’électro-diagnostic,…

Le terme de « névrose de guerre » a été remis en doute à maintes reprises comme notamment au Congrès à Munich par des neurologistes allemands qui voulaient abolir ce mot qui finalement ne se rattachait à rien, dans la mesure où la guerre en elle-même n’a pas créé de névroses nouvelles. Les troubles qui survenaient étaient les psychoses post traumatiques. Celles-ci avaient déjà été diagnostiquées lors des accidents de chemins de fer au XIXe siècle[6] et lors de grandes catastrophes (tremblements de terre, éruptions volcaniques,…). Ces névroses de guerre n’avaient donc rien d’inédit, mais par la quantité impressionnante, elles ont obligé les spécialistes à revoir leurs diagnostics. Et, surtout, il semblerait que la population touchée jusqu’alors était plus ou moins ciblée (jeunes d’une classe restreinte,…)[7], tandis que pendant la guerre de 14, cela touchait autant les adolescents que les personnes âgées. Il était d’ailleurs impossible d’établir une statistique complète. La plupart ont disparu après un temps, souvent à la fin du conflit. C’est ce qu’on appelle des « psychoses aiguës », il semblerait qu’elles ne duraient pas plus de quelques jours hors du front. C’est pourquoi avant de parler de commotion (dues aux bombardements ou à l’épuisement), la simulation était soupçonnée. Les folies passagères étaient nombreuses, F. ROUSSEAU en parle à travers les différents témoignages[8].

D’après les spécialistes du moment, la guerre a, depuis son entrée dans la modernité, tout pour aliéner. Prédisposés ou non, névrotiques ou névropathes, lieutenants ou simple soldats, hommes ou femmes, Allemand ou Belge : personne n’était à l’abri des « névroses de guerre ». Dans la plupart des cas, le conflit n’a pas révélé des psychopathes, mais a provoqué des névroses aiguës. C’est ce que les témoignages appellent les crises de folies.

Les psychiatres et neurologistes devaient revoir leurs diagnostiques : l’hystérie n’avait pas épargné les hommes. Tout traumatisme ne venait pas uniquement de déficiences physiques. Les tares héréditaires et les commotions du cerveau dues aux explosions d’obus à proximité existaient, tout comme les intoxications dues à l’alcool ou les infections dues au typhus ou à la syphilis. Mais certains n’entraient pas dans ces catégories. Il semblerait qu’ils perdaient leur tête uniquement à cause des chocs émotionnels, ce que les anglophones appelaient les shell-shock et les Français les obusites. L’angoisse était au quotidien durant ces années là. La mort et sa représentation les poursuivaient. Ils ne pouvaient pas rester humains, ils ne pouvaient pas garder leur conscience dans de telles circonstances. Ils devaient faire la guerre ou bien s’échapper. La désertion était punie, le suicide était trop radical, le rêve avait du mal à résister,… Pour ces gens-là, les crises de folie étaient une échappatoire.

Il fallait donc prendre des dispositions contre ces égarements qui menaçaient les différentes armées. Les centre de psychiatrie d’urgence devaient soigner le plus de patients possibles pour les renvoyer au front et non pas les rapatrier. Il fallait beaucoup d’hommes et au plus vite. Envoyer les névrosés dans les centres d’aliénés à l’intérieur du pays n’était pas préférable. Cela le condamnerait. Il aurait besoin d’une double réadaptation : ils doivent apprendre à vivre avec leurs névroses et après ré- affronter la guerre. La psychiatrie a aidé la guerre. Elle a su renvoyer les déstabilisés au front. Elle a permis à la guerre de continuer. Mais aussi, la guerre a aidé la psychiatrie. Elle lui a permis d’évoluer, d’avoir plus de considérations sociale dans certains cas (Italie), d’expérimenter ses différentes thérapies encore peu sûres.

La psychanalyse et l’électrothérapie étaient concurrentes. La première était dite trop longue et inadéquate à servir la Patrie, la seconde était dite tortionnaire et inadéquate à servir son patient. Le cas du procès de Wagner von Jauregg illustre bien cette controverse. L’éthique de la psychiatrie était remise en cause. Quelle était sa fonction réelle dans les années du conflit ? Au service de qui le médecin devait-il agir ? De son patient ou de la guerre ? Cette question était au cœur des discussions. Cette science n’était pas véritablement établie. Il y avait encore des incertitudes qui ont été soulevées et analysées en 1914-1918. Dire que ceux qui appliquaient la faradisation agissaient contre le patient serait un peu réducteur. En effet, les bons résultats qu’engendrait cette thérapie en réjouit plus d’un. Beaucoup l’ont appliqué en pensant agir pour le bien du malade. Ce n’est que récemment que certaines écoles de psychiatrie pensent que l’on ne peut pas vouloir le bien de quelqu’un contre son gré. Un fou était fautif de son état. Quand on lit les différents articles de ces médecins, on peut se rendre compte que certains médecins sont plutôt de grands humanistes, alors que ce qu’ils disaient hier serait vu aujourd’hui comme rétrograde. Une telle attitude est condamnable aujourd’hui, mais ne l’était pas forcément à l’époque. Il faut donc nuancer cette image de psychiatres tortionnaires[9]. Même si c’était le cas pour certains, ce n’était pas général.

En dehors du front, la psychiatrie a aussi fait la guerre. On le voit dans l’exemple des centres pour aliénés à Bruxelles. Ces établissements ont continué à fonctionner durant la durée du conflit. La plupart de leurs patients avaient des troubles indépendants de la situation de guerre. Mais ces instituts ont dû faire face à des problèmes matériaux dus au contexte d’occupation. Ils manquaient d’argent, d’alimentation et même l’hygiène en était affectée. On se rend bien compte qu’il n’était pas facile de soigner dans ces conditions.

Il n’y avait qu’un nombre minoritaire de soldats venus du front. En effet, l’hôpital militaire avait déjà fait un triage au préalable qui évitait d’envoyer les petites névroses à l’intérieur du pays et de les garder dans l’armée. Mais, quand on voit le cas des femmes de l’asile-dépôt de l’hôpital Saint Jean de Bruxelles, on se rend bien compte que les civils n’étaient pas épargnés par l’angoisse de la guerre. Ces dames, semble-t-il, ont eu leurs névroses qui se sont déclenchées après 1914. Pourtant leur cas n’a pas été retenu comme invalidité de guerre. Ceci pour plusieurs raisons : elles n’ont pas fait le service de guerre. Elles ont eu des névroses qui auraient tout aussi bien pu se développer en temps de paix. Et surtout, elles ne travaillaient pas. Or le pourcentage de l’indemnisation était compté en fonction de l’incapacité de travailler qu’engendraient ces handicaps. Elles ne pouvaient donc pas entrer dans ces critères. Il est vrai que le lien avec la guerre n’était pas évident à déceler, puisque ceux de l’arrière n’étaient pas considérés comme faisant la guerre.

Il y a plus de cas dans l’asile-dépôt directement liés au contexte que dans le centre de Titeca. Ceci est principalement dû au fait que ce dernier était un établissement privé et payant, il fallait que quelqu’un paye pour qu’ils entrent. Alors que le premier ramassait les gens dans la rue et faisaient un triage avant de les transférer ailleurs. On sent d’emblée que le type de population ne pouvait pas être le même. Les médecins de ces établissements ont fait la guerre, ils ne diront pas le contraire. Que ce soit Raoul Titeca qui avant de prendre la direction de l’institut a fait son service militaire ou que ce soit Auguste Ley qui est resté travailler dans son centre. Ce dernier, dans ses écrits patriotiques montre bien qu’il était en guerre,…

Parallèlement, les gens du front et les brancardiers ont fait de la psychiatrie. Ils devaient remédier aux folies passagères, mais parfois, semble-t-il, les diagnostiques allaient plus loin, comme nous le montre l’exemple de J. FRAITURE, brancardier instituteur. Les gens avaient peur de devenir fous, on le sent dans les témoignages que nous donne F. Rousseau.

Il est tout de même remarquable de constater que les névroses de guerre, bien que n’étant pas nouvellement créés par celles-ci, ont posé un tel problème que les indemnisations étaient prévues. Reste à savoir dans quelles mesures celles-ci étaient accordée,… Mais la théorie était là, et c’est déjà ça.

Quant à savoir si les origines germaniques de Freud ont été un frein à l’implantation de la psychanalyse en Belgique, il semblerait que ce ne soit pas le cas. En effet, cette nouvelle thérapie existait déjà avant 1914, bien que les premières publications des livres de Freud ne datent que de 1920. Elle était utilisée par différents psychiatres, pas forcément des Allemands. Les Français la connaissait tout autant que la faradisation, l’alitement, la balnéothérapie,… Etant influencé par cette école, Bruxelles en a entendu parler. Si tous les liens avec les pays ennemis ont été coupés après l’Armistice. Dans les années vingt déjà, la collaboration avec l’Allemagne a repris, comme nous le montre le moniteur.

- BECKER[10]disait que même si Freud est considéré comme le fondateur de la psychanalyse, les Français préféraient les théories de Lamarck à celles de Darwin. Dans l’Académie des Sciences, on pensait que le contact outre-Rhin ne pouvait se faire qu’après les réparations ! Il était dit que « les apports de la pensée scientifique des Allemands sont peu importants, mais encore ils sont toujours utilisés pour bafouer les droits de l’humanité ».[11] Pourtant, les Français, les Belges, les Anglais et les Italiens utilisaient tout autant la faradisation que les Allemands. Cette opposition brutale à l’ennemis a bien existé, en Belgique plus qu’ailleurs. Mais elle ne semble pas avoir été un frein aux théories de Sigmund Freud.

Finalement, on peut se demander si les fous ne sont pas là pour nous montrer ce qui ne va pas dans notre société. Ils sont un excellent exemple de l’aliénation qu’est la guerre. La guerre est invivable et n’est pas celle décrite par Hegel. Ces différentes psychoses sont là pour le prouver.

Ouvrages :

- BECKER, Les oubliés de la Grande Guerre .Humanitaire et culture de guerre 1914-1918. Populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre, Hachette Littérature, Pluriel Histoire, Paris, 1998 (réed.2003), 387p.

- BECKER, « Freud, entre rêve et cauchemar », in : 1914-1918. La très grande guerre, Le Monde éd., Paris, 1994, pp.145-149.

- BIANCHI, « La psychiatrie italienne et le guerre », in : Guerre et culture 1914-1918, Paris, 1994, pp.118-131.

- DUMAS, Troubles Mentaux et troubles Nerveux de guerre, Felix Alcan, Paris, 1919, 225p.

- R. EISSLER, Freud sur le front des névroses de guerre, Histoire de la psychanalyse, PUF, Paris, 1992 (traduit de l’Allemand, 1979), 244p.

- POROT et A. HESNARD, Psychiatrie de guerre. Etude clinique, Felix Alcan, Paris, 1919, 285p.

- ROUSSEAU, la guerre censurée. Une histoire des combattants européens de 14-18, Seuil, Histoire Point, Paris, 1999.

- ROUSSEAU, « L’Electrothérapie des névroses de guerre durant la Première Guerre Mondiale», in : Guerres mondiales et conflits contemporains, n°185, janvier 1997, pp.13-27.

Archives :

- AMB (Archives Médicales Belges), 1914-1919.

- Archives du CPAS : *hôpital St Jean, Dépôt d’Aliénés

-affaires générales. Généralités 1901-1925, 141.

-Règlement d’ordre intérieur de l’asile-dépôt des Aliénés annexés à

l’hôpital St Jean, Bruxelles, 1873.

-Registres administratifs, n° 28-30

-Registres médicaux, n°62-65 ; 91-94

*hôpital de Gheel : affaires générales 1886-1920 (dossier 144)

- Archives de Titeca : -Dépêches ministérielles 1876-1923

-Registres médicaux (mai 1914-octobre 1922)

- Musée de l’armée : Journal intime de J. FRAITURE, instituteur brancardier 1914-1918, 87p. (E-1580)

Revues et ouvrages de 1914-1918 :

- BRUSSELMANS, Le brancardier. Enseignement des premiers soins aux blessés, aux victimes d’accidents à l’usage des brancardiers civils et militaires, directeurs d’institut, chef d’industrie, ingénieurs, etc., Lierre, 1906, 108p.

- Bulletin officiel du collège des médecins de l’agglomération bruxelloise, Bruxelles, janvier 1914 (pas d’éd. Pendant la Guerre)

[1] Bull. of. des coll. de méd. l’Aggl. Bxloise, 1914, p.76.

[2] Voir par exemple LUNIER, « Influence des évènements de 1870-1871 sur le mouvement de l’aliénation mentale en France », in : Annales médico-psychologiques, sept.-oct., 1872 ou de JOLY, ibidem, 1873, p.182.

[3] J. BRUSSELMAN, Le brancardier, 1906, pp.94-95 ; 101-102. où il était d’ailleurs précisé : « il appartient à l’homme de l’art (…) de reconnaître les causes véritables et d’appliquer les soins rationnels ».

[4] voire le circulaire du 9 octobre 1914 cf. DUMAS, op. cit., p.188.

[5] B. BIANCHI, La psychiatrie italienne et la guerre, p.118.

[6] voire par exemple M. PROVOST, Aliénation Mentales chez les employés de chemin de fer et de transport public, Thèse de Paris, 1914, 63p.

[7] A. POROT et A. HESNARD, Psychiatrie de guerre, p.12.

[8] La guerre censurée.

[9] cf. F. ROUSSEAU, EISSLER et BIANCHI

[10] A. BECKER, Les oubliés de la Grande Guerre, pp.353-357.

[11]Ibidem, p.353.